以前「ネイティブチェックは「ネッチェッ」になるか。拍(モーラ)と音節」で書いたアメリカ人スタッフは、オノマトペをとても嫌っていました。ピコピコ、とかガラガラ、とか幼稚な言葉が自分の口から出てくるなんて信じられない、と言っていました。

しかし日本語にはドキドキや、クルクルとか、繰り返される言葉が多いし、それらなしで文章を書いたり会話したりするのは難しそうです。日本語のオノマトペってそんなに多いんでしょうか。

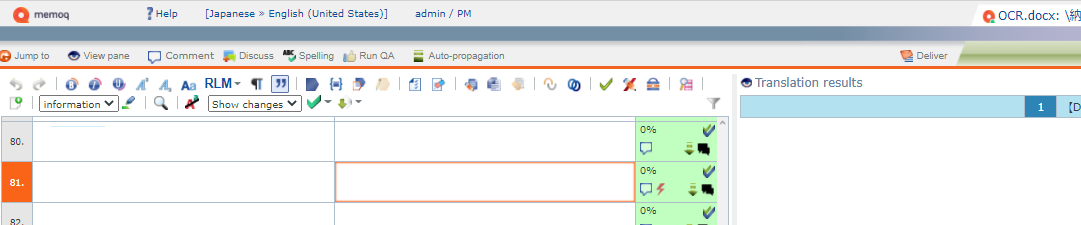

| 目次

・音象徴語

・小学校で習うオノマトペ

・英語で表現しづらい日本語のオノマトペ

・擬態語と擬声語の違い

・畳語

・外国語のオノマトペ

・まとめ

|

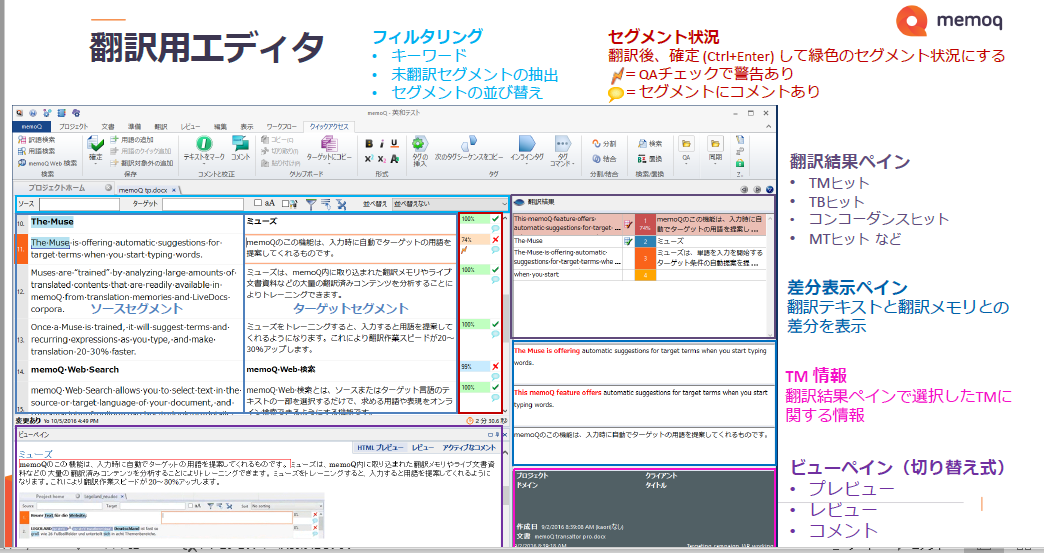

音象徴語

擬音語、擬声語、擬態語、写生詞、オノマトペ。これらを合わせて音象徴(おんしょうちょう)語というそうです。(英語表記)sound symbolism。そういわれてみると日本語には擬音語、擬態語が多いです。自分が思いつくものをいろいろ挙げてみます。

| くらくら、たじたじ、しとしと、ぴちゃぴちゃ、ぴちぴち、くるくる、すたすた、どたどた、がーん、どしん、ばたん、ぱたん、バシバシ、ピタッ、どきっ、けちけち、どろどろ、ぐだぐだ、いちゃいちゃ、にこにこ、カサカサ、パサパサ、にゃんにゃん、ワンワン、ブーブー、ガラガラ、カラカラ、くたっ、ガシャン、カシャン、ズシズシ、しずしず、つるつる、ぴかぴか、ほんわか、ぶかぶか、ふかふか、ギラギラ、キラキラ、さやさや、そよそよ・・・ |

きりがないな、と思って調べると「日本語オノマトペ辞典」という辞典もありました。中には約4500個のオノマトペが含まれているそうです。つまりは辞典が作れるくらい多いということですね。

日本語のオノマトペにはワンワン、コケコッコーとかの擬声語だけではなく、擬音語、擬声語、擬態語が含まれています。

オノマトペはフランス語で、擬音語、擬声語、擬態語はすべてフランス語でオノマトペになります。英語では、擬音語・擬声語(英語onomatopoeia)、擬態語(英語:mimetic word)となります。英語のmimeticとは「模倣する、偽りの」とあります。

小学校で習うオノマトペ

では、小学校で習った擬音語と擬態語の違いから復習してみましょう。

学校では、

「擬音語は実際になっている音をあらわす。」

「擬態語は実際にはなっていないがその音がなっているかのようにあらわしている。」

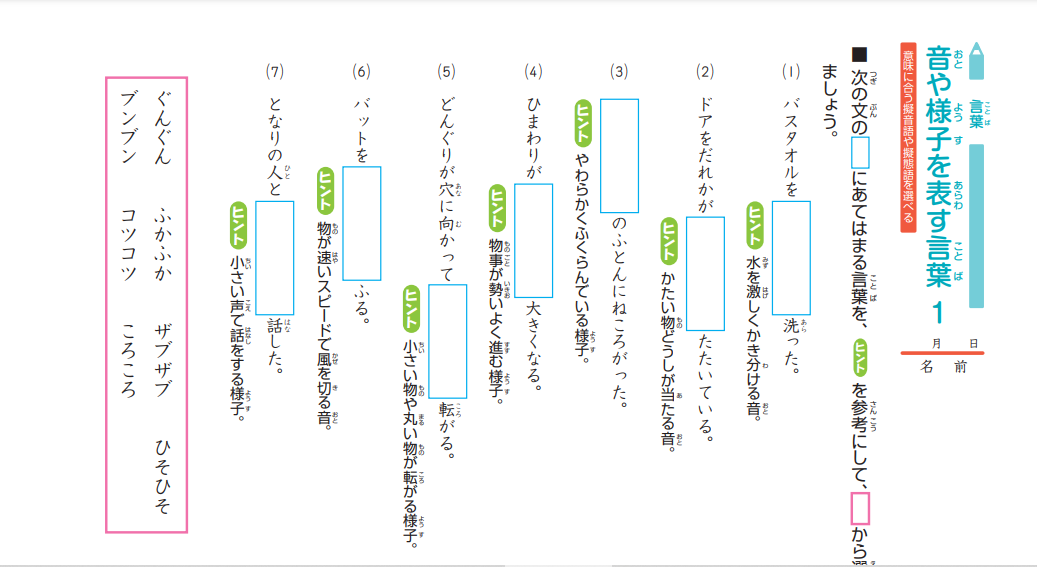

として、問題文を解いたりしながら、擬音語や擬態語の感覚を身に着けていきます。

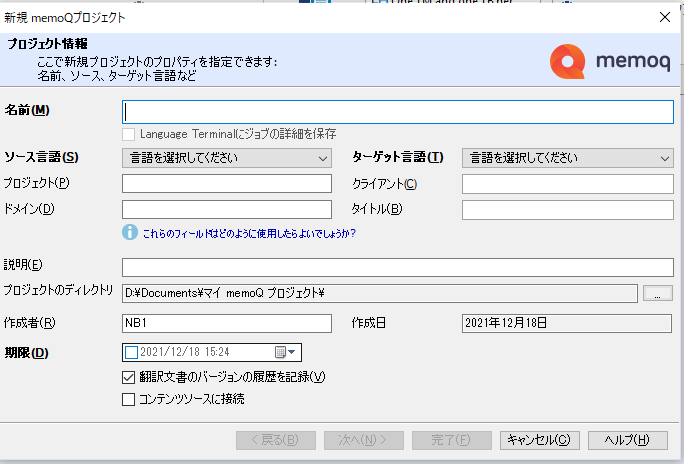

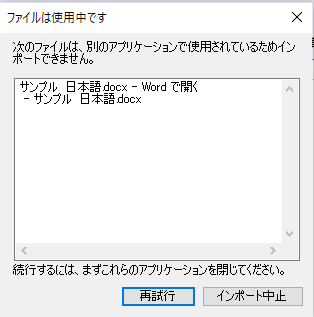

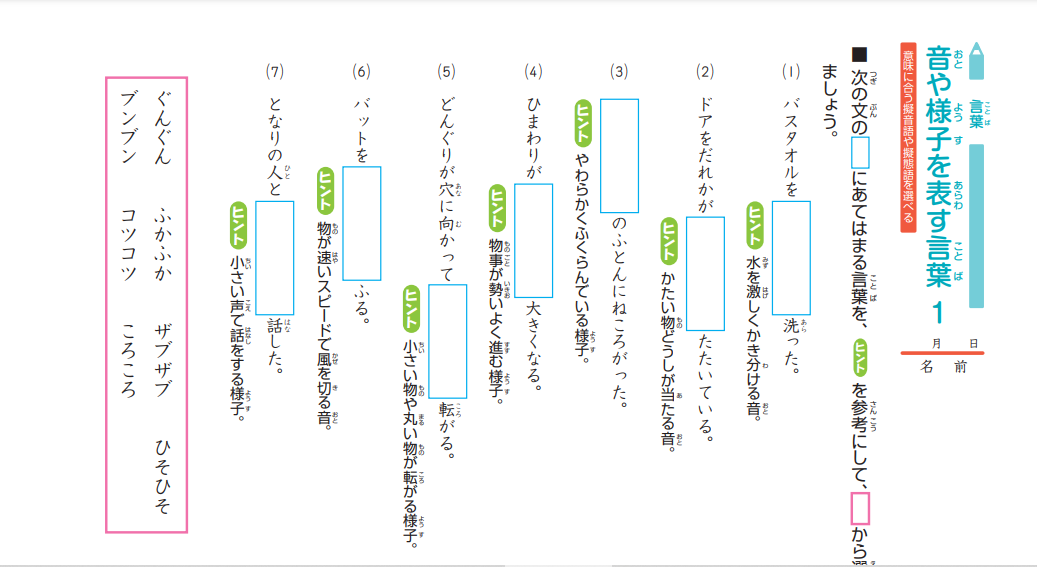

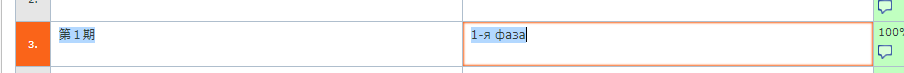

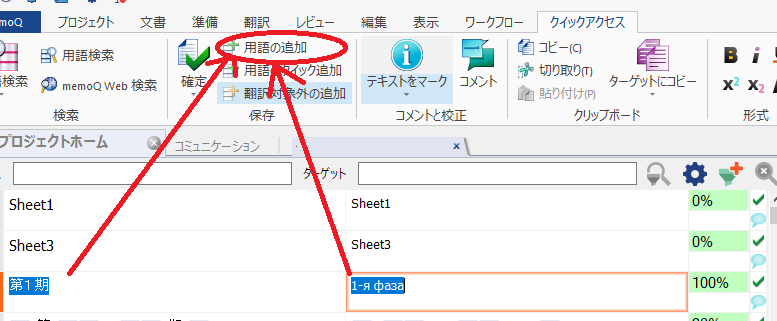

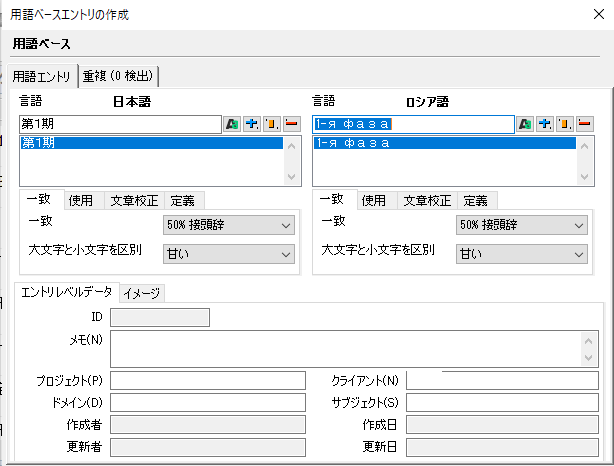

ちびむすドリルからhttps://happylilac.net/sk1708221548.html

選択肢の中から、適切な擬音語などを選ばせる問題です。こうして小学校などで勉強するうちに、それぞれの擬音語、擬態語に対する個々のイメージは統一されていくように思います。

でも、こういった問題を解くことは、日本語を外国語として学ぶ外国人にはとても難しそうです。

英語で表現しづらい日本語のオノマトペ

バスが( )ゆれる。(ガタガタ)

すずが( )となる。(チリーン)

雷が( )となる。(ゴロゴロ)

鈴は世界中の人が「チリーン」とは聞こえないでしょう(英語ではting-a-ling, ding-a-ling)。また、英語ではバスの「ガタガタ」は英語の場合オノマトペではなく、rattle around という動詞を使って表現します。その他にも、

カップがガチャガチャ音をたてた。(The cups rattled.)

彼はドアをガタピシいわせた。(He rattled at the door.)

など、英語はオノマトペではなく、動詞や形容詞の種類がたくさんあってそれらを使い分けることで、微妙な違いを表現しています。

空で雷がゴロゴロと鳴った。(The thunder rumbled in the sky.)

ダイヤが日の光を浴びてきらきらと輝いた。(The diamonds sparkled in the sunlight.)

君の香水はぷんぷんにおう。(Your perfume is strong.)

彼が電話をしてこなかったので彼女はぷんぷんしていた。(She was in a huff because he didn’t call her.)

そよそよと吹く春風はここちよい。(Spring breeze blowing softly feels good.)

日が照ってぽかぽかする日。(a warm and sunny day)

*例文[ジーニアス英和(第4版)・和英(第2版)辞典]より

私たちが英語の微妙な動詞の使い分けを難しいなと思うように、日本語を勉強する人はオノマトペを習得しないと微妙なニュアンスは理解できないのかもしれません。

擬態語と擬声語の違い

上であげた語を擬音語(擬声語)と擬態語にわけてみます。

| 擬音語(16語) |

ぴちゃぴちゃ、ぴちぴち、どたどた、ピタッ、カサカサ、パサパサ、にゃんにゃん、ワンワン、ブーブー、ガラガラ、カラカラ、ガシャン、カシャン、ズシズシ、ギラギラ、キラキラ、・・・ |

| 擬態語(25語) |

くらくら、たじたじ、しとしと、くるくる、すたすた、がーん、どしん、ばたん、ぱたん、バシバシ、けちけち、どろどろ、ぐだぐだ、いちゃいちゃ、にこにこ、くたっ、しずしず、つるつる、ぴかぴか、ほんわか、ぶかぶか、ふかふか、どきっ、さやさや、そよそよ |

擬音語か擬態語かを特に意識せず、思いついたものを書いていたつもりですが、犬の「ワンワン」や「にゃんにゃん」のように実際に聞こえる音(擬音語)だけではなく、音がしないのに音のような表現である擬態語も結構多く書いていました。

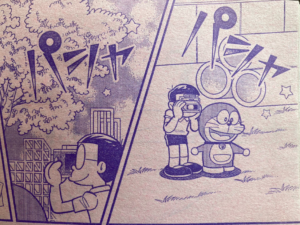

「どきっ」や「がーん」などは、私は実際に口で言ってしまうことがありますが(「がーん!忘れてた!」など)、これらは実際には音が鳴っていません。これは漫画の影響も多い気がします。実際、漫画にはオノマトペが多く出てきます。

パシャ パシャ

パシャ パシャ

ドキーン

ドキーン

(ちゃお 2020年 3月号より)

畳語

さらに日本語には畳語(じょうご)という表現もあります。英語だとreduplicated word、フランス語だとredoublementです。

二回繰り返す言葉で、「ガタガタ」「カタカタ」「いらいら」「かさかさ」などが畳語です。試しに私が上に思いついた語から畳語をわけてみます。

| 畳語(31語) |

くらくら、たじたじ、しとしと、ぴちゃぴちゃ、ぴちぴち、くるくる、すたすた、どたどた、バシバシ、けちけち、どろどろ、ぐだぐだ、いちゃいちゃ、にこにこ、カサカサ、パサパサ、にゃんにゃん、ワンワン、ブーブー、ガラガラ、カラカラ、ズシズシ、しずしず、つるつる、ぴかぴか、さやさや、そよそよ、ぶかぶか、ふかふか、ギラギラ、キラキラ |

| 畳語じゃないもの(10個) |

がーん、どしん、ばたん、ぱたん、ピタッ、どきっ、くたっ、ガシャン、カシャン、ほんわか |

上にあげた例の中でも、かなりの割合で畳語がありました。

畳語には、オノマトペではないものもあります。「山々」「人々」「並々」「青々」「白々」など、「々」を使って表すものも畳語です。畳語からオノマトペを見分ける方法の一つとして、連濁しないという点が挙げられます。オノマトペは「ころころ」、「ひらひら」、「ふつふつ」、「ふわふわ」など後ろの「こ」や「ひ」が「ご」や「び」などになることがないのに対して、オノマトペではない畳語は「ひとびと(人々)」「しらじら(白々)」「ふしぶし(節々)」「かみがみ(神々)」のように後ろが濁音になります。(これを連濁と呼びます。)

また、同じ言葉を繰り返すのは完全畳語(full reduplication, complete reduplication)、「カサコソ」「ウロチョロ」「カタコト」など一部が繰り返されるのを部分畳語語(partial reduplication)と呼びます。

また、「営利に汲々(キュウキュウ)とする」、「清水が滾々(コンコン)と湧き出る」、「満々(マンマン)」など漢語から派生した畳語もオノマトペではありません。

見分けるのは難しそうですね。

ちなみに畳語ではない短い拍の擬態語、「どきっ」「くたっ」などは、普段は「ドキッとした」や「くたっとした」のように「と」がついて使われます。「っ」は瞬間的な動きを表すことが多いようです。また、「ん」がつく擬声語(どしん、ばたん、ぱたん)は弾んだ感じをイメージさせます。どちらも短い拍で短い動きを表現しているように思えます。

畳語は英語やフランス語でもありますが、日本語に比べると量は少なく、用途も限定的のようです。

| 英語

(オノマトペ、非公式な様式が多い) |

tick-tock(時計の音)、bow-wow(犬の鳴き声)seesaw(シーソー)、Ping pong(卓球)、hocus-pocus(だます)、hanky-panky(いかさま)、boogie-woogie(ぶぎうぎ)、itsy-bitsy (ちっちゃい)、wishy-washy(優柔不断の)、teeny-weeny(小さい)、tip-top(頂上、絶頂)、walkie-talkie(携帯用無線電話)、ragtag(寄せ集めの)、bye-bye(バイバイ)、fifty-fifty(五分五分) |

| フランス語

(オノマトペ、幼稚語が多い) |

crac crac(ぽきぽき)、cocorico (コケコッコー)、 foufou(ばか)、loulou(犬のスピッツ)、mimi(子猫) |

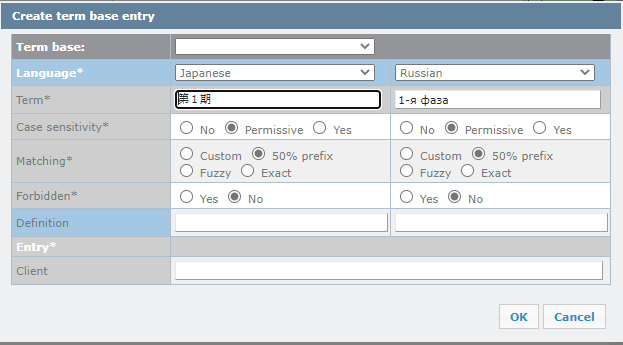

外国語のオノマトペ

では、犬の鳴き声や、猫の鳴き声、雷の音などは外国語では、どのように表現されるでしょう。英語、フランス語、スペイン語、スウェーデン語、モンゴル語、ロシア語、ベトナム語、中国語で比べてみました。猫や犬、カエルや時計の音はあっても、雷や雨の音を表す言葉があるのはアジアの言葉のほうが多いようです。

|

猫 |

犬 |

カエル |

時計 |

雷 |

雨 |

| 日本語 |

ニャーニャー、

ミャーミャー |

わんわん |

ガアガア

ケロケロ |

チクタク |

ピカッ

ゴロゴロ |

しとしと

ざあざあ

パラパラ |

| 英語 |

meow |

bow-wow |

ribbit ribbit |

tick-tock |

なし |

なし |

| フランス語 |

miaou |

ouaf-ouaf |

croa-croa |

tic tac |

なし |

なし |

| スペイン語 |

miau |

guau-guau |

croac croac |

tic tac |

なし |

なし |

| スウェーデン語 |

mjau |

vov vov/

voff voff |

kvack |

tick tack |

なし |

なし |

| モンゴル語 |

мяа |

хав хав |

гуаг гуаг |

чаг чаг |

なし |

なし |

| ロシア語 |

мяу-мяу

(myau-myau) |

гав-гав

(guav-guav) |

ква-ква

(kwa-kwa) |

тик-так

(teek-tak) |

громых

(gromyh)

会話に使いません、漫画にのみ |

кап-кап

(kap-kap)

雨の場合だけでなく、どんな水流れでも使う |

| ベトナム語 |

meo meo |

gâu gâu |

ộp ộp |

tích tắc |

đùng đoàng |

rào rào

ao ào |

| 中国語 |

喵(喵)

miāo(miāo) |

汪汪

wāngwāng |

呱呱

guāguā |

滴答(滴答)

dīdā(dīdā)

滴滴答答

dīdā(dīdā) |

ピカッ

なし

ごろごろ

轰隆(隆)

hōnglōng(lōng) |

しとしと

淅沥

xīlì

淅淅沥沥

xīxīlìlì

ざあざあ

哗哗

huāhuā

パラパラ

滴答(滴答)

dīdā(dīdā)

滴滴答答

dīdā(dīdā) |

このほか、英語やフランス語などで典型的な擬音語としては、鉄砲の音(Bang)、や爆発音(Boom)などもあります。日本語だと「バン」、「ドーン」といった感じでしょうか。

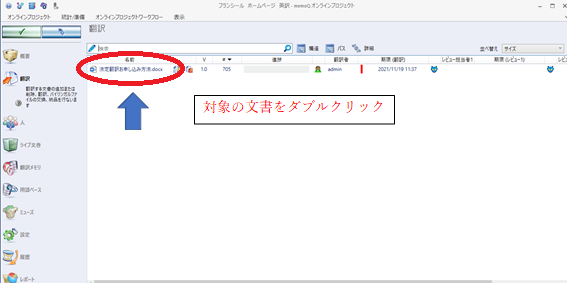

日本語の「こちょこちょ」は英語では「Tickle tickle! 」、フランス語では「guili-guili(ギリギリ)」だそうです。

「ギリギリ」してるところ。・・・には見えないでしょうか。

まとめ

外国人にとって日本のオノマトペは数も多くて悩ましい言葉のようです。特に音が出ない擬態語は覚えるのが大変だとか。でも病院でも「どんな風に痛いんですか?」「お腹がキリキリします。」とか「頭がズキズキします。」と日本人は答えるだけでお医者さんも理解してくれるところがあるし、普段の会話でも「雨はまだパラパラだよ。」とか「ゴロゴロ鳴ってきた!」など、よく使うので知っておいたほうが便利だと思います。

イラストや動画でオノマトペを教えてくれるサイトもたくさんあるので以前よりは勉強しやすいと思います。

国立国語研究所 日本語を楽しもう

https://www2.ninjal.ac.jp/Onomatope/category.html

さて、そんな覚えにくい日本語のオノマトぺですが、子音や母音の違いによる一定のイメージはあるようです。

例えば「い」の音は「明るい・小さい・小刻みな動き」を表します。(キラキラ、チリチリ、ヒリヒリ)。また清音が鋭い、きれいな印象を与えるのに対して、濁音は重たい、醜い印象を与えます。

清音:キラキラ、クルクル、コロコロ、さらさら

濁音:ギラギラ、ぐるぐる、ごろごろ、ざらざら

半濁音はさらにちょっと弾けた感じでしょうか。

ぴかぴか ぺらぺら、ぷるぷる、ぱかぱか、ぱりぱり、ぺこぺこ

冒頭のアメリカ人スタッフの「口にしたくない」というオノマトペはどちらかというとこの濁音系か半濁音、さらに拗音もくっつく「ぴちゃぴちゃ」とか「ぺちゃぺちゃ」みたいな音が多かった気がします。(そもそも英語でのオノマトペ自体が幼稚な印象があるんだと思います。)

拗音のオノマトペは、どうも子供っぽい、いやみっぽい意味に使われることが多い気がします。「ぐちゃぐちゃに描く」「びゅんびゅん飛ばす」とか、「いちゃいちゃする」とか「ぺちゃぺちゃしゃべる」など。「ジュウジュウと焼けた肉」など、特に変なイメージのないものもありますが「にゃんにゃん」「チュウチュウ」などは、動物の鳴き声のはずなのに、ちょっと色っぽいイメージも・・。(アメリカ人でなくてもちょっと口にするのが恥ずかしいオノマトペは確かにありますね。)

日本語のオノマトペは、漫画やSNS、流行語などから、日々新しい言葉が作られています。「チャラ男」のチャラ(擬音語のチャラチャラ由来?)、「きゅんです」の「きゅん」、「ぴえん」や「ぴえんこえてぱおん」などは若者言葉ですが擬態語か擬声語か区別をつけるのが難しいくらいです。小動物のかわいさを表現する「モフモフ」は辞書にはないですが、イメージしやすい言葉です。2021年の流行語大賞には東京オリンピックのスケートボードで使われた「ビッタビタ」もノミネートされています。

そうかと思えば消えていく、あるいは今使うとちょっと古臭い印象を与える「ガビーン」や「テヘペロ」、「バタンキュー」、「うるうる」「げろげろ」など、使うと年齢がばれるようなオノマトペもあるので日本人も注意が必要かもしれません。

「壁ドン」や「親ガチャ」はオノマトペの入った流行語。さらに言えば、最近の「レンチン」は「レンジでチンする」の意味なので、擬音語つきの略語。

オノマトペなのかそうでないのかは、注意が必要です。流行している言葉にある「ワンチャン」は、犬には関係のない「One chance(まだ可能性あるんじゃない?)」の省略。どうして日本語は「ワンチャンス」の「ス」を省略するんでしょうか・・・。「ハッ!」

略語は4拍が多いけれど、オノマトペも4拍が多い!(畳語もしかり)。これは日本人の音感覚に関係あるんでしょうか?

略語についても気になる方は、是非以前のブログ「ネイティブチェックは「ネッチェッ」になるか。拍(モーラ)と音節」もご覧ください。(鍋)

参考:新版 日本語教育事典

<めざせ語学マスター>日本語教育に関する他のブログはこちら

KJ法とヴィゴツキー

チャンクとは?

日本語教育能力検定試験 今年も受けました

記憶とは

高コンテクスト文化と低コンテクスト文化

バイリンガリズムについて

言語は12歳までに習うべき!? 臨界期仮説について

英語は聞いていたらペラペラになる・・・か?(クラッシェンのモニター・モデル)

異文化遭遇!カルチャーショック

チョムスキー・ナウ(Chomsky, Now)!

「宇宙へ」は行くけれど「トイレへ」は行かない?―「へ」と「に」の違い

「は」と「が」の違い

ネイティブチェックは「ネッチェッ」になるか。拍(モーラ)と音節

ハヒフヘホの話とキリシタン

日本語は膠着している

ネイティブ社員にアンケート!

RとLが聞き分けられない!?

シニフィエとシニフィアン

文を分ける 文節&語&形態素

やさしい日本語

来日外国人の激減について

学校文法と日本語教育文法

日本語教育能力検定試験に落ちました

お問い合わせ

お問い合わせ