詩の世界 詩のこころ

橋爪 雅彦

1

フィッツジェラルド

森 亮 訳

オーマー・カイヤム「ルバイヤート」四行詩

―第五回ー

■フィツジェラルドと友人カウエル(Cowell)

フィッツジェラルドには十七歳年下のカウエル(Edward Byles Cowell)という友人がいました。彼との交わりは、1844年ごろ(カウエル18歳)始まったといわれています。1850年ごろからフィッツジェラルドはこの友人からスペイン語の指導を受け、その後1852年からは彼よりペルシャ語の指導を受けました。

この友人カウエルが、オックスフォード大学のボドレー図書館にあったオーマー・カイヤムの四行詩「ルバイヤート」の古写本を発見、それを転写し、フィッツジェラルドに贈呈しました。その古写本に収録されていたのは158首、その中からフィッツジェラルドは75首を選んで翻訳しました。75首の初版は1859年に自費出版されました。

今、こうして私が論じているのは、この初版本の75首を森 亮が1941年に和訳したものです。

フィッツジェラルドはその後も改訂を続けました。

1859年 初版 75首

1868年 第二版 110首

1872年 第三版 101首

1879年 第四版 101首

1883年6月 74歳と数カ月の寿命を終えました。

彼の死後、第五版が出版されました。彼のルバイヤートを論じる人たちは、初版から第4版までを頻繁にとりあげ、第五版はほとんど取り上げません。

そしてよく翻訳されるのは、初版、第二版、第四版です。第三版は第四版とよく似通っているため翻訳者たちは第四版を選び、第三版はあまり翻訳されません。

第五版については、まれにしか翻訳されませんが、日本では、矢野 峰人が五版101首の全訳をしています。

■フランス人J.B.Nicolasの出現

1867年 インドに領事として滞在していたフランス人ニコラ(J. B. Nicolas)がフランスへ帰国し、オーマー・カイヤムの詩をフランス語・ペルシャ語原典双方の対訳で出版します。

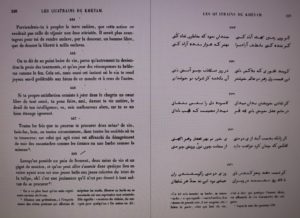

フィッツジェラルドがカイヤムを訳して以来、彼以外の人が試みた初めての訳です。テヘラン版テキストを使い、原詩は下記の右ページにみられるようにおそらく四行詩と思われますが、ニコラは散文詩の形で全464首を仏訳しています。

参考までに第448歌のページを載せます。

左ページがフランス語訳、右手ページがペルシャ語原文です。(ペルシャ語はアラブ文字を使って表記されています。ページの下段には、ニコラの注釈がフランス語で書かれています。)

(LES QUATRAINS DE KHÈYAM Notes du Mont Royal. )より

フィッツジェラルドが友人カウエルより寄贈されたボドレー図書館蔵のウズレー写本が全158首でしたから、このニコラが訳したテヘラン本は相当な数と云わねばなりません。

さきほどのフィッツジェラルドの初版第十一歌は、前回引用したマッカシー版第449歌によく似ていますが、ニコラが訳したテヘラン本では第413歌と第448歌にほぼ相当します。

ほぼ相当という意味は、似てはいるが完全な一致ではないという意味です。

フィッツジェラルドは、自分の感性で、ある語は削り、ある語は活かし、あるいは二つの詩を融合したりで、全体の意味合いも多少変わってきていますが、カイヤムの本質は崩さないというスタンスでの訳業です。

私自身、ペルシャ語は分かりませんが、多くの専門家の言葉を借りれば、ニコラはペルシャ語原詩に忠実に訳していると云われています。

J. B. Nicolas (413歌)

Ce que je demande c’est un flacon de vin en rubis, une œuvre de poésie, un instant de répit dans la vie et la moitié d’un pain. Si avec cela je pouvais, ami, demeurer près de toi dans quelque lieu en ruine, ce serait un bonheur préférable à celui d’un sultan dans son royaume.

(LES QUATRAINS DE KHÈYAM Notes du Mont Royal. www.notesdumontroyal.com)より

私が欲しいものは、ルビー色したワインの瓶、一遍の詩集、人生における休息とパンの半かけら。これらをもってどこか人気のないところで、友よ、あなたのそばに座るなら、それこそ王国における王(サルタン)よりも幸せでしょう。

参考までに、このニコラのフランス語訳413歌を今度はこれを英訳したFREDERICK Baron Corvoの訳を掲げます。

All that I ask is a Flagon of rubious Wine, a lyrick Biblaridion, the Half of a Leaf, and an instant of Rest in Life. If, with these, I might dwell in some Ruin, near thee, o Lover o’ me, my Bliss would be préférable to that of a Sultan in his Kingdom.

(「The Rubaiyat of Umar Khaiyam」Scholar SELECT published by Wentworth Press, an imprint of Creative Media Partners. Support creativemedia.io)より

(上記FREDERICK の英訳のなかで、Biblaridionという言葉に少々戸惑いました。英語でもフランス語でもなく、調べてみると、どうやらギリシャ語系の言葉で、「小さな本」を意味しているようです。lyrick Biblaridionは「小さな抒情詩集」とでも訳すべきなのでしょう。)

J. B. Nicolas (448歌)

Lorsqu’on possède un pain de froment, deux mèns de vin et un gigot de mouton, et qu’on peut aller s’asseoir avec soi une jeune belle aux joues colorées de teint de la tulipe, oh!c’est une jouissance qu’il n’est pas donné à tout sultan de se procurer. (LES QUATRAINS DE KHÈYAM Notes du mont Royal www.notesdumontroyal.comより)

小麦のパンと二マンのぶどう酒と羊のもも肉を持つときは、そしてまたチューリップ色の頬をもつ乙女とともに自らが座る時、ああ、これはいかなる王侯(サルタン)も手に入れることができない喜びだ。

(注:マンはペルシャの重量単位。800グラムから3,000グラムぐらいに相当すると云われている。)

ここでもFREDERICK Baron Corvoの訳を掲げます。

He, who hath a wheaten Loaf, a Dish of Mutton, and two Measures of Wine, can go and rest near some ruin with a youthful Lover whose fair Checks glow with the Tinct of Tulips. Ah, not every Sultan may achieve such Joy!

(「The Rubaiyat of Umar Khaiyam」 Scholar SELECT published by Wentworth Press, an imprint of Creative Media Partners. Support creativemedia.io)より

英語は詩的な言語ですね。ニコラのフランス語訳に比べると、なんというか、フランス語は人工的で古典的な形式を踏襲していて、理屈っぽい印象ですが、フレデリックのこの英語となると、なにか言語として自然な感じがしてきます。しかもインパクトは強烈です。

Ah, not every Sultan may achieve such Joy!(どんな王侯(サルタン)もこんな喜びは味わえないだろう!)

さてフィッツジェラルドの第十一歌に戻りますと、ニコラの原文に忠実な訳を見れば、小麦も消えていますし、マンという重量の単位も消え、羊のもも肉も消え、チューリップ色した頬も消えています。もちろん最後の王侯(サルタン)も消えています。

フィッツジェラルドは、自分の感性を信頼し、19世紀イギリスの感覚に合致した風に詩を組み立てなおしたに違いありません。そこが翻訳というよりも翻案という所以です。

でもフィッツジェラルドの英訳とニコラの仏訳を比べてみると、あきらかにフィッツジェラルドの訳詩が19世紀末から20世紀にかけて全世界の読者を魅了したことがよくわかります。彼の感性の普遍性がもたらす翻案に全世界の読者は完全な共感を示したと云ってもいいでしょう。

それはたとえば、「羊のもも肉」と言っても、やはり日本でも「おやっ」と思います。

中近東の世界では、最高の御馳走と云われている「羊のもも肉」も、日本では「なんだ、それ」といった感覚で、詩のなかにこの言葉が出てきただけで、詩が台無しになる危険があったといってもいいでしょう。それはヴィクトリア朝時代のイギリスでも同じで、また当時のアメリカやその他のヨーロッパ諸国でも同じだったでしょう。

(羊のもも肉 アラブ世界では最高の美味として絶賛される料理です。この塊は結構大きなもので、ニンジンやサヤインゲン等に覆われていて塊のサイズが見えにくいのですが、右手のナイフのサイズと比べてみればこのもも肉の大きさがわかります。於セネガル国ダカール市のレストランにて)。

戦後 1947年(昭和22年) 小川亮作が「ルバイヤート」のペルシャ語原典からの翻訳を出版しました。今でも岩波文庫に収められており、一般の読者は、この小川亮作の訳詩で、オーマー・カイヤムを知ったに違いありません。フィッツジェラルドの初版第十一歌に近いというよりは、むしろテヘラン版448歌に近いものは次の詩です。

小川亮作訳 ルバイヤート(第98歌)

一壺の紅の酒、一巻の歌さえあれば、

それにただ命をつなぐ糧さえあれば、

君とともにたとえ荒屋に住まおうとも、

心は王侯の栄華にまさるたのしさ!

■フランス人ニコラ(J. B. Nicolas)に刺激されて

フィッツジェラルドはフランス語も堪能でしたので、すぐにNicolas訳のカイヤムを読んでいます。それに刺激されたのか、フィッツジェラルドは1868年第二版を出版します。

第二版では、先ほど掲げた第十一歌はどのような変化を受けているでしょうか。第二版では、第十二歌になっています。

―Edward Fitzgerald ―Ⅻ― Second edition

(フィッツジェラルド第十二歌)

Here with a little Bread beneath the Bough,

A Flask of Wine, a Book of Verse and Thou

Beside me singing in the Wilderness

Oh, Wilderness were Paradise enow!

第二版110首を全訳した竹友

藻風のこの歌の訳を下記に掲げます。

ここにして木の下に、いささかの糧

壺の酒、歌のひと巻 ― またいまし、

あれ野にて側にうたひてあらば、

あなあはれ、荒野こそ楽土ならまし。

(マール社 ルバイヤート 竹友藻風訳)

大きな違いは、第三行目「うたひてあらば」と仮定を表す助詞「ば」を使用し、第四行目の最後尾が「ならまし」と反実仮想を表す助動詞「まし」を使っています。

この「まし」は、言うまでもなく、動詞・助動詞の未然形を受け、現実の事態ではない状況を想定し、これこれの事態が起きたらいいなあと願望する気持ちの表明です。

つまり、この詩は、第一行目、第二行目、第三行目とも仮定となり、第四行目に至って、そうであったら楽土(パラダイス)であろうという想像の中の願望を歌っていることになります。

万葉集の時代、光明皇后の有名な歌を思い起こします。

我が背子と ふたり見ませば いくばくか この降る雪の嬉しからまし

(光明皇后 万葉集巻8. 1658)

(あなたと二人でこの降りしきる雪を見ることができたなら、どれほどうれしい気持ちになるでしょう。)

この「ませば」と最後尾の「まし」によって、完全な仮定を意味しています。実際には、二人で見ていないわけです。二人で見たら、どれほど幸せでしょうという願望を歌ったものです。

さて、フィッツジェラルドに戻りますと、第二版第四行目の「were」は、仮定法過去の帰結節としての用法で、「were」はwould beとなります。(矢野峰人著 「近代英詩評釈」昭和10年刊 三省堂を参照)

フィッツジェラルドは第二版から第四版に至るまでこの用法を保持しました。もちろん第五版も同様です。

もちろん第二版の竹友藻風の訳も素晴らしいと思います。だが、こうなってしまうと、直接法現在の初版とは離れてしまい、私自身はどうあっても直接法現在の初版の歌が心底素晴らしいと思っています。

■再度「王国における王様よりも幸せ」

カイヤムにとっては、ワインと詩集と若き美女。

ひるがえって私たちの現実の中では、銘々がそれぞれの「王様よりも幸せ」の世界を持てればいいですね。いや持っている人をたくさん知っています。

私の近所の人で、自転車に乗って山や野にサイクリングに出かけるのが無上の幸せと言っていた人や、休日に河川敷の運動場で草野球をするのが最高の喜びであるとか、あるいはサッカーに興じたりまた見たりするのが無上の喜びであるとか、あるいはまた私の兄の一人は、麻雀に熱中するのが何よりの幸福とか、あるいはまた仕事で疲れた体を引きずりながら帰宅すると、愛犬が尻尾を振って出迎えてくれることが何よりだとか、また友人のひとりで、女性と関係するのが無上の喜びであるとか、あるいは「人生は、酒と女と金だ」と断言してやまない御仁もたくさんいます。

人それぞれに自分の格別な世界を持っているわけです。

先日、ある会合で友人に会いました。聞くと、腎臓を手術したそうで、二つある腎臓のうち、一つを除去したとのこと。彼が言うのには、

「あの好きだった酒がまるで駄目になってね。まったく酒が飲めなくなってしまった。」

そこで私が、

「それじゃあ、女性の方も全く駄目なわけだ。」

彼はうなずいて

「女性も駄目だが、お金の方も稼げなくなってね。」

私は、

「それじゃあ、酒、女性、お金の三拍子が全く駄目とは、これは大変だね。」

彼は、

「それはそうなんだ。だが、いいこともある。鴨長明の方丈記を読んでいてね。方丈記の言葉が身にしみて迫ってくる。昔、学生時代は、「なんだか年取った爺(じじい)が、変な理屈をならべている」と思っていたけれど、いやあ、実に方丈記の言葉も、それに徒然草の吉田兼好の言葉も、今、この年齢で自分のこころに迫って来る。この世を去るまでは、彼らの言葉に耳傾けながら歩んで行きたいね。今や彼らを読むのが楽しみだ。」

これは良い楽しみですね。長い人生ですから、人間も歳をとると、若いころの楽しみ、たとえば、異性とのセックスに気も狂わんばかりに没頭する楽しみとか、あるいは恋の激情のなかで「時間よ止まれ」と叫んで抱擁を繰り返す喜びや、あるいはスポーツにあるいは他の何かに身も心も奪われて楽しみにふけりますが、肉体の衰えとともに、私たち人生の喜びも変遷します。

私自身が自分にも他人にも奨めるのが、古今東西の優れた人たちの書物を読むこと、一言で言うと読書の喜び、これは何にもまして比べ物にならないほどの喜びです。

私たちは、職業生活が長く続きますから、ともすると、職業上の専門文献や資料を詮索し、高度職業社会の知識と技術を身につけるわけですが、これは思いのほか「こころの糧(かて)」にはなりません。

古今東西の名作と云われるものには、私たちの「こころ」を揺さぶる何かがあります。名作とは、おそらく、天上界の神聖と私たち卑俗の世界を結びつけるメディア(媒体)と思われます。

これは若いころから少しずつ親しみ、年老いたころには、充分、古今東西の著作を読みこなし味わうことができなければなりません。

兼好法師は読書の喜びについて、

「ひとり灯のもとに文(ふみ)をひろげて、見ぬ世の人を友とするこそ、こよなう慰むわざなる。」(徒然草 第十三段)と断言しています。

人それぞれがそれなりの格別な世界を持っていないと、せっかくの人生、「一度行ったら、二度と帰らぬ人生」(カイヤム)です。

―続くー

お問い合わせ

お問い合わせ

コメントを残す